Autor: Iibarvo

Chihuahua,Chih.

“Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”

–Senador Adrew Volstead 1920, Ley Seca de EU-

La humanidad mantiene una relación muy profunda con el consumo de bebidas alcohólicas, ya sean fermentadas o destiladas. Comprender esto puede ayudarnos a entender nuestra evolución como especie y los entornos sociales en los que nos desarrollamos.

Hablemos del consumo de bebidas embriagantes con un enfoque sociocultural en México, centrándonos especialmente en Chihuahua y sus alrededores, para analizar la percepción de individuos con intereses personales, religiosos o gubernamentales, basándonos en documentación histórica.

Los indígenas son grandes bebedores y elaboran un vino ‘turco’ de trigo, con el cual se emborrachan gravemente durante festivales, ceremonias solemnes o juegos".

Además, relató que en una festividad indígena se destruyeron catorce grandes vasijas de vino, que contenían alrededor de 200 litros. Cabe destacar que, para entonces, ya se conocía el uso del agave (maguey), el dasylirion (sotol) y diversos frutos de cactus entre los rarámuris para producir bebidas fermentadas. También había mestizos que experimentaban ya con la destilación (Pennington, 1969).

"Su uso principal es la elaboración de un licor espirituoso conocido como ‘mezcal’ en la frontera, pero en el interior de México, para evitar confusiones con el destilado de maguey, se le llamaba ‘sotol mescal’. Se fabrica principalmente en Chihuahua, Coahuila y Sonora, y estaba prohibido en Texas, donde se imponían altos impuestos".

En 1903, Chihuahua implementó la Ley de Bebidas Embriagantes, promulgada por el gobernador Luis Terrazas y el secretario Joaquín Cortázar. Esta ley regulaba expendios al menudeo (como cantinas) y exigía licencias, pero no mencionaba bebidas regionales como sotol, lechuguilla, tesgüino, etc. Curiosamente, para 1896, cerveceras europeas como "Cruz Blanca" ya operaban en Chihuahua y Ciudad Juárez.

En México a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron campañas antialcohólicas impulsadas por grupos religiosos, empresariales y gubernamentales, muchas influenciadas por ideales extranjeros. Una de las más impactantes en el continente fue la Ley Seca (Ley Volstead, 1920), promovida por el senador estadounidense Andrew J. Volstead, que buscaba erradicar el consumo de alcohol en EE.UU. y frenar ideas "socialistas". Esta ley terminó en 1931, pero afecto el comercio, desarrolló otras problemáticas sociales y en su contraparte ayudo a las economías locales fronterizas.

En México, entre 1910 y 1920, líderes como los hermanos Sáenz, Pascual Orozco y Plutarco Elías Calles promovieron la moralización social, vinculando el alcohol con el atraso. Sin embargo, desde 1875, ya existían 17 sociedades misioneras protestantes, y para 1910 había 700 grupos religiosos difundiendo ideales abstemios (Archivo General de la Nación).

La Iglesia Católica, bajo influencia europea, también intervino con documentos como "Rerum Novarum" y ensayos como "La educación moral" (Gabino Barrera, 1863). El gobierno de Porfirio Díaz asociaba el "atraso moral" de indígenas y clases populares con el alcohol, las fiestas y los juegos (una visión similar a la de los exploradores del siglo XVII), además en su gobierno se empezó a relacionar el consumo de alcohol con temas recaudatorio.

Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), el consumo de alcohol aumentó drásticamente: vinos, destilados de dudosa procedencia (para líderes revolucionarios) y pulque, sotol y aguardientes (para el pueblo). Las tropas revolucionarias incluso implementaron prohibiciones para evitar que el alcohol afectara su desempeño en batalla.

En 1915, el estado de Sonora vivió uno de los episodios más drásticos en la regulación del alcohol en México. El gobernador Plutarco Elías Calles emitió un decreto que prohibía la producción y venta de bacanora (un destilado de agave local), estableciendo incluso la pena de muerte para quienes desobedecieran. Esta prohibición, que se extendió hasta 1992, provocó la destrucción de vinatas, la persecución de vinateros y el encarcelamiento de los mismos.

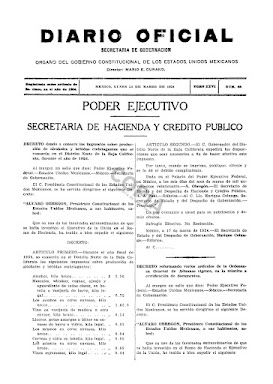

Tras los estragos de la Revolución Mexicana, el país enfrentaba graves problemas sociales y económicos. En este contexto, el gobierno de Álvaro Obregón publicó en el Diario Oficial de la Federación (1924), bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un decreto que imponía impuestos federales a la producción y venta de bebidas alcohólicas. El artículo primero detallaba las tarifas:

- Alcohol (kilo bruto): $1.50 - Mezcales, whiskey, cognac, ajenjo y aguardientes (en botella o barro): $0.75 por kilo legal. - Los mismos en otros envases: $1.03.5 por kilo bruto. - Vino (en madera u otros envases): $0.14 por kilo bruto. - Licores y bitters (barro o vidrio): $0.85 por kilo legal. - Los mismos en otros envases: $0.94 por kilo bruto. - Cerveza y sidra (en botellas): $0.05 por kilo legal. - Las mismas en otros envases: $0.05 por kilo bruto. - Vino espumoso: $0.44 por kilo legal.

Este decreto buscaba regular el comercio, la producción y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país, además de unificar las normas estatales bajo un marco nacional.

Sin embargo, en el Directorio General del Estado de Chihuahua (1927-1928), elaborado por Manuel Barrios y Armando Gil, no aparecen datos desglosados sobre la producción de destilados tradicionales de la región. Solo se menciona una producción total de 284,000 kilos de destilados, junto con cifras específicas de: Whisky: 315,000 kilos (producido en destilerías establecidas en Ciudad Juárez), Tequila: 20,000 kilos.

Como resultado, algunos gobernantes iniciaron una persecución contra la producción clandestina de destilados regionales. Al respecto, Vargas añade:

"La industria del sotol comenzó a crecer en comparación con otros años, pero debido a la propaganda antialcohólica en México y la Ley Seca en Estados Unidos, el sotol desapareció de las estadísticas estatales de Chihuahua —hasta el sexenio de Francisco Barrio (1992-1998)— Su producción, era en su mayoría clandestina y socialmente reprobada".

Actualmente en Chihuahua esta vigente La Ley de Alcoholes del Estado, esta ley fue publicada en el Periódico Oficial de Estado de Chihuahua el 11 de Septiembre de 1993, siendo reformada por ultima vez en Junio del 2014. Regula el funcionamiento de establecimientos donde se expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.

El sotol cuenta con Denominación de Origen (D.O) desde el Agosto del 2002 protegiendo los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango, y publicado en el Diario Oficial de la Federación en Noviembre del 2001.

Al analizar los datos históricos y conversar con comunidades de arraigo biocultural, surge una reflexión profunda: ¿Cómo lograron sobrevivir las tradiciones alrededor de las bebidas ancestrales pese a siglos de coerción? La respuesta parece tejerse entre la resistencia silenciosa y la memoria colectiva. En CDMX, durante un diálogo con productores de Oaxaca, una voz anónima compartió:

"Seguir una tradición es honrar en vida a nuestros seres que ya no están aquí" (2025).

Este testimonio revela un acto de preservación identitaria: a pesar de la colonización, el mestizaje y las regulaciones gubernamentales, las comunidades han mantenido sus prácticas como un legado vivo, no solo de técnicas, sino de cosmovisiones.

Pero el contraste es igualmente revelador. Entre los seris de la Isla Tiburón (Sonora) y los kumiais de Baja California —etnias del noroeste con menor interacción colonizadora—, la respuesta es más contundente:

"Nosotros no nos sentimos mexicanos; somos kumiais o seris".

Aquí, la preservación no es solo un acto de memoria, sino de delimitación cultural. Su resistencia pasiva, casi hermética, permitió que rituales y saberes sobrevivieran intactos hasta el siglo XXI, desafiando incluso la homogenización nacional.

Comentarios

Publicar un comentario